Visite Critique Donaueschingen: Imsu Choi

The following text was written in the context of the visite critique during the Next Generation workshop at the Donaueschinger Musiktage 2025.

Und am Ende: nichts?

Miro von Imsu Choi im Eröffnungskonzert

Ein Text von Lawson Lawall

Nach der ersten Hälfte des Eröffnungskonzerts der Donaueschinger Musiktage 2025 ging man mit einer gewissen Ratlosigkeit in die Pause. Soeben waren zwei Orchesterwerke von Mark Andre und Turgut Erçetin erklungen. Ersteres ließ das Publikum durch seine Introvertiertheit mit der Entscheidung, ob das Gehörte nun genial oder doch eher banal sei, allein. Gründe für die jeweiligen Standpunkte lieferte das Stück jedenfalls zuhauf. Letzteres machte es den Zuhörenden bei einer solchen Entscheidungsfindung leichter, indem es selbst nicht genau zu wissen schien, was es denn sagen möchte. Dieser werkinhärente Zustand des Zaghaft-Unentschlossenen, ja fast schon Diffusen, vereinfachte zwar die qualitative Einordnung, löste aber in Kombination mit dem Werk von Andre ein besorgt-irritiertes Stirnrunzeln bei Teilen des Publikums aus, mit dem es in die Pause entlassen wurde.

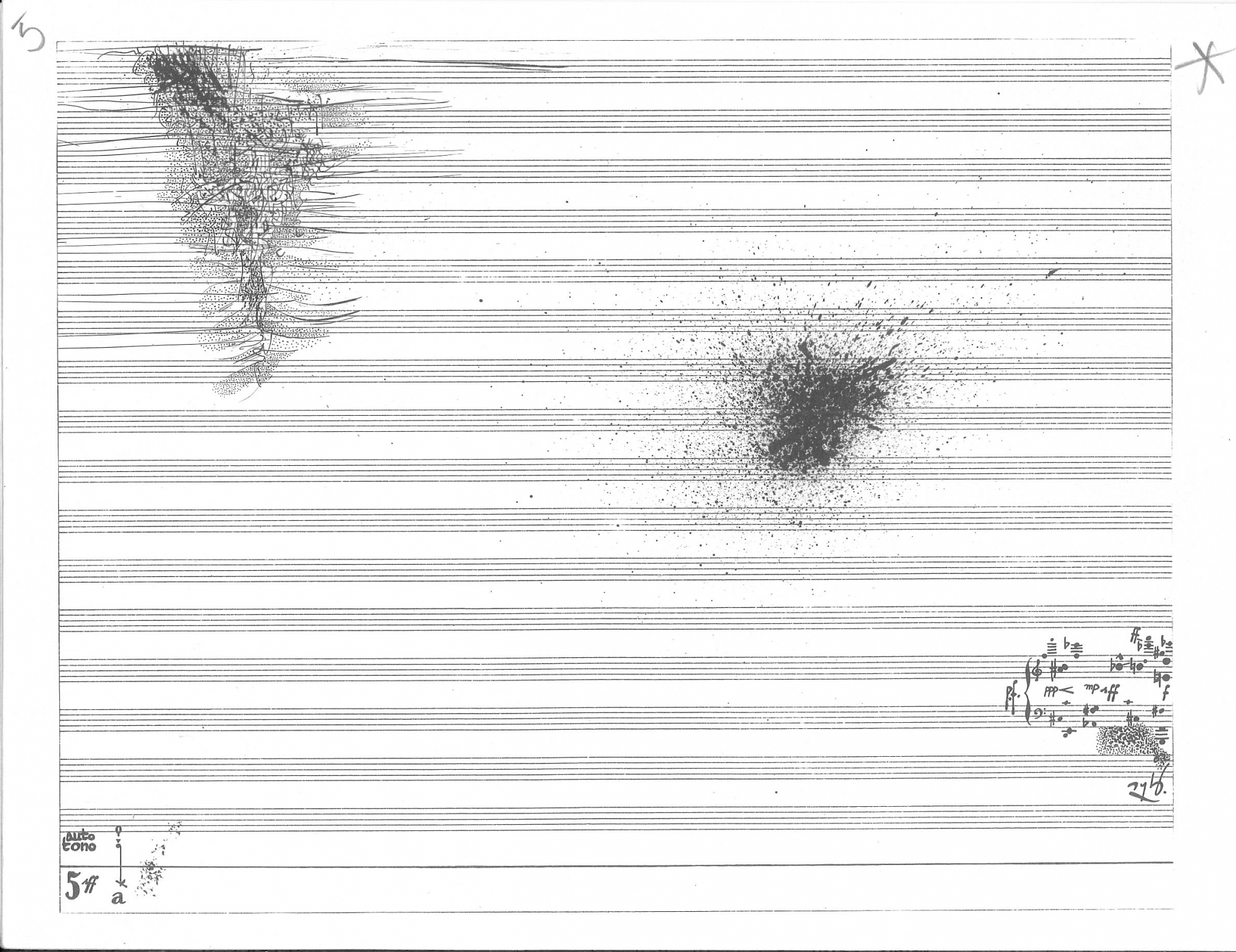

Nach der Pause schien Imsu Chois Miro (der Titel ist auf das koreanische Wort für Labyrinth zurückzuführen) in dieser Hinsicht vorerst für Klarheit zu sorgen. Ein sehr bestimmter Anfang präsentiert einige Ideen, die als Grundlage für das komplette Stück agieren könnten. Quasi eine Exposition im klassischen Sinne. Man hört regelmäßige Geräuschimpulse, abgelöst durch monophone verstimmte Glissandi, die wiederum durch ein bereits angedeutetes, aber nun in voller Deutlichkeit sich manifestierendes Pulsieren abgelöst werden. Sehr schlichte und sehr wirkungsvolle Ideen also, die ein großes Entfaltungspotenzial bieten und sich gleich zu Beginn dynamisch zueinander verhalten – überzeugend!

Allerdings bringt dieser verständliche Anfang das Stück offenbar in Verlegenheit, denn im weiteren Verlauf scheint es sich immer weiter von ihm distanzieren zu wollen – fast so, als würde es sich dafür entschuldigen wollen, eingangs so zielstrebig, konfliktbereit und kompromisslos gewesen zu sein. Die Glissandi und Impulse werden zwar immer wieder aufgegriffen und in einer Aneinanderreihung von Gesten unterschiedlich ausgeleuchtet, kommen jedoch nie wieder an den Mut und die Extrovertiertheit des Anfangs heran. Das Gesagte wird quasi beschwichtigend umgedeutet und mit mehr Rücksicht umformuliert.

Hier und dort kommt auch das Pulsieren wieder kurz zum Vorschein und versucht, an die eigene Relevanz des Anfangs zu erinnern oder gar einen neuen Konflikt anzustoßen – ohne Beachtung zu finden. Stattdessen werden weitere Ideen exponiert, darunter Triller, die daraufhin jedoch zu Glissandi-Varianten degradiert und mit diesen schließlich zusammengeführt werden. Auch ein motivähnliches Gebilde präsentiert sich im letzten Drittel über dem Orchestergrummeln, weckt aber den Eindruck, sich im Stück verirrt zu haben, denn beide Gestaltebenen scheinen sich nicht wahrzunehmen (oder vielleicht absichtlich zu ignorieren).

Und dann ist da das Ende – und in meinen Augen der merkwürdigste Teil des Stückes. Denn es ist ein Ende, wie es blasser kaum sein könnte. Die vorher so gestische Musik hört nämlich ohne nachvollziehbare abschließende Geste auf. Sie hätte vorher oder auch später aufhören können, das hätte keine dramaturgischen Auswirkungen gehabt. Dem Stück scheint der Mut zu einer letzten Aussage zu fehlen, oder die Komponistin scheint sich zu weigern, ihren eigenen musikalischen Ideen gegenüber einen klaren Standpunkt einzunehmen. Insofern führt dieses Ende auf eigentümliche Art eine mögliche dramaturgische Idee des Stückes, auf die der Titel anspielen könnte, zu einem stimmigen Abschluss. Ein Stück also, das mit Klarheit, Wille und Gefühl für Richtung beginnt und dann in einen Zustand absoluter Verlegenheit und Orientierungslosigkeit hinübergleitet, daran zugrunde geht und abbricht. Eine sehr resignative Lesart der Gefangenschaft in einem Labyrinth?

Allerdings muss man sich hier die Frage nach dem ästhetischen Wert eines solchen formalen Ablaufs stellen. Gibt es einen überzeugenden Grund, dem musikalischen Material am Ende eines Stückes eine Standpunkteinnahme zu verweigern? Quasi eine absolute Neutralität einzunehmen und jeglichen Konflikt auszuweichen? Sollte man dem Material nicht eigentlich gewissermaßen den Anstand erweisen und versuchen herauszufinden, was für Potenziale es mitbringt und sich damit auseinanderzusetzen? Sei diese Auseinandersetzung noch so brutal und rücksichtslos?

Natürlich macht man sich mit einer Standpunkteinnahme am Ende eines Stückes leicht angreifbar. Schließlich sind klare Standpunkte immer leicht zu kritisieren. Hört man mit einem Knall auf, stellt man sich in eine Tradition von Werken, die mit einem Knall aufhören. Führt man ein Stück am Ende zur Ruhe, stellt man es in ebendiese Tradition. Aber sollte man deswegen lieber überhaupt keinen Standpunkt einnehmen, lieber keinen Abschluss suchen, um sich der potenziell negativ konnotierten Kritik eines „Das habe ich schon mal gehört!“ zu entziehen? Das scheint mir als ästhetisches Konzept eher fragwürdig, wenn nicht sogar zutiefst problematisch. Denn die Tradition, am Ende eines Stückes eine Auflösung eines musikalischen Konfliktes zu präsentieren (sei sie noch so gewalttätig, unfair, demokratisch, friedlich oder kitschig) hat innermusikalische Gründe. Wenn man sich gegen etwas entscheidet, nur weil es alle anderen tun, ist die Entscheidung nicht aus der Sache heraus begründet, sondern durch die Beobachtung der anderen. Sie ist also als rationale Schlussfolgerung der Beobachtung zu verstehen. Und in einem kompositorischen Kontext so zu argumentieren, verkennt, dass musikalische (bzw. kulturelle) Aufgaben historisch, das heißt durch Tradierung und Reproduktion, erwachsen, mithin also nicht durch Rationalität alleine zu begründen sind. Sich einer solchen Aufgabe entziehen zu wollen, ist stattdessen die Schlussfolgerung eines außermusikalisch motivierten Handelns, die sich nicht unbedingt in ein überzeugendes musikalisches Ergebnis überführen lässt. Die Überprüfung dieses Übertragungsschrittes scheint mir bei diesem Ende zu fehlen.

Miro wirkte im Konzert also wie eine Art Wegscheide. Mit seinem anfänglichen euphorisch-mitreißenden Duktus versprach das Werk für Klarheit zu sorgen, wusste dann allerdings nicht wohin mit seiner Energie, verirrte sich selbst und ließ das Publikum erneut alleine zurück. Die Irritation schlug langsam in Frust um. Keine einfache Aufgabe für Philippe Leroux…